혼자서 담당한 선박도입의 막중한 업무

내가 담당했던 업무는 선박을 새로 건조하거나 도입하고 매각하는 업무로, 회사의 명운을 좌우하는 중차대한 일이었다. 막대한 자금이 필요한 일이었기 때문에 나는 선박건조 자금 확보에 그야말로 심혈을 기울여야만 했다.

당시 박정희 대통령은 대한해운공사에서 어떻게든 화물선을 확보해 외화가 빠져 나가는 것을 막아야 한다며 선박도입을 적극 권장하고 있었다. 해운산업의 진흥에 앞장섰던 박정희 대통령과 웨이버 제도를 도입하고 해양대학을 설립한 이승만 대통령은 선견지명이 있었던 사람들이라고 나는 생각한다.

해운공사 입장에서도 어떻게 하든 선박을 도입해야 했다. 그러나 문제는 선박 도입업무를 해본 사람이 아무도 없었다는 것이었다. 당시에는 나도 어떤 식으로 선박을 매매 하는지 몰랐다. 그래서 하나하나 혼자서 업무를 처리할 수밖에 없었다. 구입조건부 용선계약 등 선박의 도입과 관련된 업무를 나 스스로 개발해야 했다.

영문으로 되어 있는 계약서를 번역해서 품의서를 올리고 “요런 식으로 계약합니다. 중고선은 이렇게 사는 겁니다” 등등 일일이 설명하면서 선박을 도입해야 했던 것이다.

이렇게 해서 나중에 조선과장이 되어 내가 도입한 선박은 모두 14척이나 됐다. 이 선박들 중에는 신조선도 있고 중고선도 있었다. 이 선박들을 도입하기 위해서 조선계약서도 영문으로 된 것을 다 번역해서 썼다.

일본조선소에서는 영국 계약서를 쓰는데 우리도 그 영문 계약서를 그대로 이용했다. 그런데 계약 조항들의 의미를 구체적으로 아는 사람이 아무도 없었다. 내가 일일이 직접 공부하면서 업무를 처리해야만 했다. 일본어 공부도 해야만 했다. 계약서 양식이 일본어로 되어 있는 것은 우리말로 번역해 업무에 이용했다.

당시 중역 가운데 선박 도입 업무를 아는 사람은 박승완 전무 한 사람뿐이었다. 나는 선박 도입반 계장으로서 주로 선박 도입을 위한 예산 따는 일을 했다. 아마도 나에게 그런 업무를 시켰던 것은 내가 정치학과 출신이니까 대 관청 업무를 잘 할 것으로 생각한 때문이었을 것이다. 박전무는 나에게 경제기획원 등에 쫓아다니면서 예산 확보하는 일을 시켰다. 박 전무 밑에서 나는 많은 일을 배웠다.

박전무는 외국어에 능통했고 머리가 아주 좋은 사람이었다. 홍콩 영사까지 지낸 실력파라고 할 수 있다. 그런 박 전무와 나는 해운공사에 선박을 도입하기 위해 백방으로 뛰어다녔다.

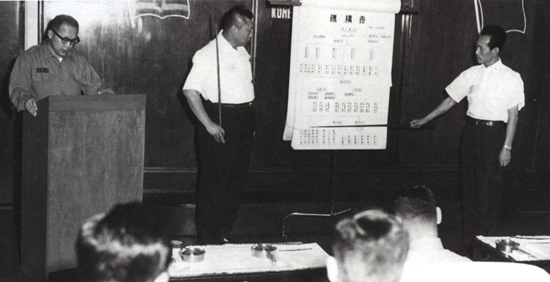

당시는 5·16 혁명이 난 직후라서 선박도입을 위해서는 군사정권 최고회의 결재를 맡아야 했다. 선박 도입 계획에 대한 초안을 박전무가 잡아주면 나는 세부계획을 세워서 그것을 밤새도록 차트로 만들어, 짊어지고 최고회의에 가서 설명하는 것이 우리의 일상이었다. 거의 매일 밤 야근을 하느라 집에 못 들어가기 때문에 나는 거의 매일 ‘죄송합니다. 오늘도 못 들어 갑니다’라는 내용의 전보를 집으로 치곤했다. 전화가 없는 시절이었다.

박전무와 나는 손발이 척척 맞았다. 처음에는 박전무가 큰 그림만 그려주고 세부적인 것은 내가 계획을 했는데 차츰 나의 실력이 쌓이자 내가 선박도입 자체를 처음부터 계획하는 일도 있었다.

한번은 대충 사업 목적과 예산 규모만 얘기하고 선박도입 계획을 세워 볼 것을 박전무가 지시한 일이 있었다. 나는 밤새워 작업을 해서 “이 정도면 되겠습니까?”하면서 나의 계획을 박전무에게 내밀었다. 그 것을 받아본 박 전무는 깜짝 놀라는 표정을 짓더니 “됐어. 많이 컸네”하고 말하는 것이었다. 나에게 전적으로 맡긴 것이 불안해 자신도 계획을 세워 보았는데, 내가 세운 계획과 내용이 거의 똑같았던 것이다.

그 때 정말 자신감을 가질 수 있었다. 박전무로부터 배울 것은 다 배웠다는 생각이 들었다. 이제 혼자서라도 선박도입을 할 수 있을 것만 같았다.

<다음호에 계속>